在滨州市邹平县,玉米是不一样的存在。这里,房前屋后,田间地头,随处可见玉米的痕迹。玉米虽多,但西王村党委书记、西王集团董事长王勇说,西王的玉米没有一粒是多余的。

近30年来,勤劳智慧的西王人将一粒玉米“吃干榨尽”,将之做成升值2倍的葡萄糖,做成升值2.5倍的注射用无水糖,做成升值4倍的果糖……西王人用一粒玉米叩开了市场的大门,延伸出几十种产品,点粮成金,累计产生约2600亿产值,形成了一个玉米深加工“黄金”产业链,缔造了“玉米神话”。

一粒玉米延伸出几十种高附加值产品

科技是“关键先生”

关闭手机,穿上脚套,科技日报记者进入全国最大的药用注射糖生产基地。

260米长的主体车间,空无一人,高度自动化的设备正淬炼着玉米的最大价值:从淀粉乳开始,经过液化、离子交换、MVR蒸发、冷却结晶等十几个让人眼花缭乱的步骤之后,一水葡萄糖新鲜面世。

西王村办企业西王集团总工程师王岩的一句话看似玩笑,却分量十足。他说,“中国近14亿人口,很多人不知道‘西王’,但肯定用过西王产品。掌握核心技术,使得我们在国内注射糖市场占有率高达85%,也就是100瓶葡萄糖注射液中,有85瓶的原料便产自这里。”

葡萄糖项目是西王的“成名作”,但在其长长的玉米产业链条中,这是“冰山一角”。

“玉米来到西王之后,便开始了它的科技之旅。”王岩向科技日报记者介绍,“经过剥离的玉米,我们将外层玉米皮做成纤维饲料;里面的黄色部分,我们做成蛋白粉;白色玉米肉做成淀粉乳,进而淬炼出淀粉、食用和药用葡萄糖、麦芽糊精、葡萄糖酸钠、果糖等等十几种产品。”他强调,产业链每延长一步,产品附加值可提高数倍。

但这并不是链条的全部。玉米最精华的部分,胚芽占到7%。在全国最大的玉米油生产基地,西王的技术人员将剥离出来的玉米胚芽在两小时内会通过密闭管道输送到毛油厂用来榨油,“80万粒胚芽出一桶5升玉米油”浓缩过程体现了其价值。

玉米是传统作物,能将一粒玉米榨取出几十种高附加值产品,在国内并不多见,西王凭什么?王岩说,科技是其中的“关键先生”。

破解“玉米之困”

十年耗费十几亿终得“一粒果糖”

曾经,玉米是国人的“心头之痛”:一方面巨量的玉米产能过剩,另一方面蔗糖产能不足大量进口。

2006年,国内1吨蔗糖价格不到6000元,但进口1吨结晶果糖却要两三万元。为何如此悬殊?王岩说,由于工艺复杂,特别是糖的结晶特别困难,多数国内企业望而却步。

因为“拳头产品”一水葡萄糖正在经历翻倍式增长,此时的西王日子过得舒服。但西王村党委书记、西王集团董事长王勇却不满足,他想收获玉米果糖这颗玉米淀粉糖产业链最末端的果实。不过,骨感的现实是,此时的西王团队,甚至连玉米果糖样品都没见过;更何况,他们要面对两座“高山”:即如何获得高质量产品和如何降低成本。

核心技术国外“捂得紧”,西王科研团队只能参考国外文献。他们无数次在卧式与立式的选择上激辩,在物料的控制上探索,在参数的调整上论证。那些难忘日日夜夜里,西王用趋势化分析、阶段化控制的方法解决色谱分离AD液纯度不稳定问题;采用MVR低温蒸发技术,抑制副产物的产生。

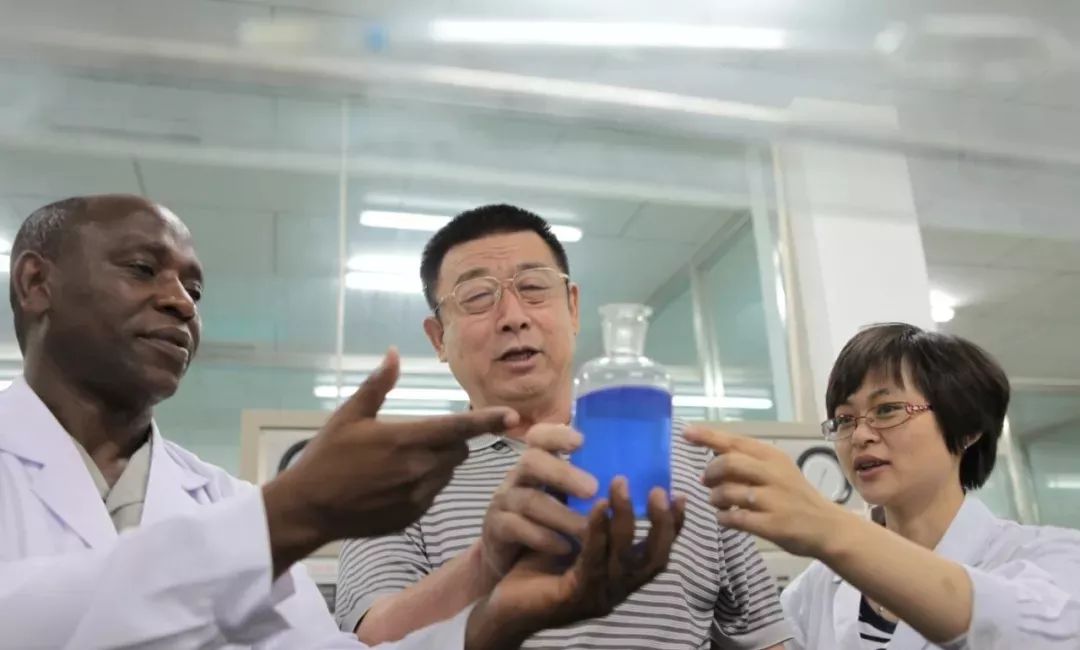

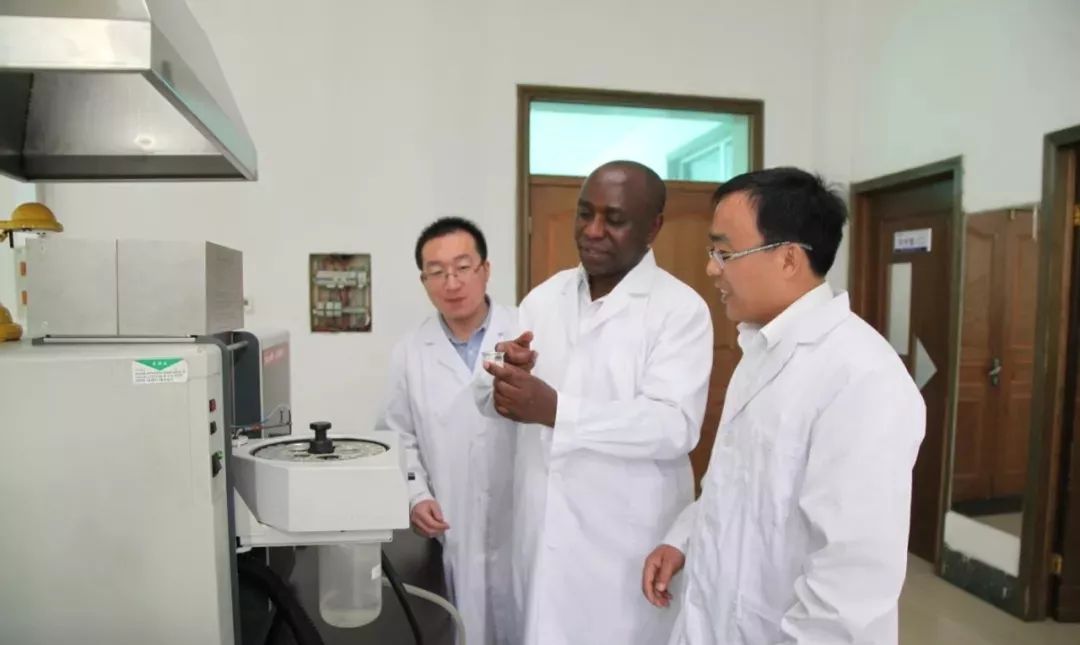

实践证明,中国人不缺乏聪明才智。多年来,西王集团建成了中国葡萄糖质量检测中心、国家认定企业技术中心、博士后科研工作站。单在玉米果糖一个项目上,十多年来西王就前后投入十几亿元。

一系列创新性技术的实施,使西王迈过了“两座高山”,打破了国际上少数国家对果糖生产技术的垄断。这个产品国内委实少见,让到来西王参观的上级领导,充满了好奇。中央农办主任、中央财办副主任韩俊在参观相关生产线后就表示,“西王玉米果糖,既为消化玉米库存打开了新的通道,也为替代蔗糖进口提供了解决方案,一举两得。”

科技示范村是如何练成的?

这三点很重要

近两年,科技日报记者多次到西王村调研,数次与西王管理层座谈,其对科技创新的重视让人印象深刻:比如科研领域是一个“特区”,科研人员待遇高,设施好,科研经费几乎没有上限,体现着一个民企的魄力。

科技是第一生产力,对于西王村人来说,这是亲身经历到的事实,也源于历史的经验。

邹平县是全国粮棉大县,十里八乡的农民都种植玉米和棉花。1986年盛夏,三个从未出过远门的庄户人,在三个月的东奔西跑之后,换回了一台榨油机。先建油棉厂,又建玉米淀粉厂。从一粒玉米中,西王村挖到了“第一桶金”。

1994年,王勇用53万元买回了一项玉米淀粉发酵制取甘油的技术,迈出了玉米深加工的第一步。村办企业高价购买专利技术,这在当时的国内并不多见。不幸的是,一年时间里,这个“高科技”项目就赔进去一千多万。在村办企业的前进道路上,这是“学费”。

王岩总结道,从大学实验室里走出来的项目,虽经过中试,但不成熟,“成本高和成品率低”卡住了脖子;同时,国内外市场突变,甘油价格下跌和玉米成本上升最终宣布了项目的失败。

更可贵的是,有了这次失败,西王在之后的产业尝试中稳扎稳打,直至成长为占据多个细分领域的龙头。数据显示,2017年,西王集团实现销售收入435亿元,食用葡萄糖、玉米油、无水葡萄糖、麦芽糊精生产规模均为亚洲最大。

梳理西王发展,三点经验很重要:带头人、带头技术、带头产业。历史选择了办面粉厂发家的王勇担任带头人,他将自己敏锐的市场意识,极强的执行力植入企业管理;从买下第一个专利技术开始,他们一次次借助产学研力量实现关键技术突破,并以技术为核心完善玉米链条的每一环节;当核心产业做大之后,配套产业也风生水起的做起来,直至做成一个个“单打冠军”。

一句话,科技创新,成就了“中国企业500强”西王集团的今天,也是“科技示范村”西王村的成长密码。